Die Ossarium "Death Expert of the Month" Serie

Wir präsentieren jeden Monat einen "Todesexperten"/eine "Todesexpertin" mit 3 kurzen Fragen und einem Bild, das seine/ihre Beziehung zum Tod beschreibt.

September 2018

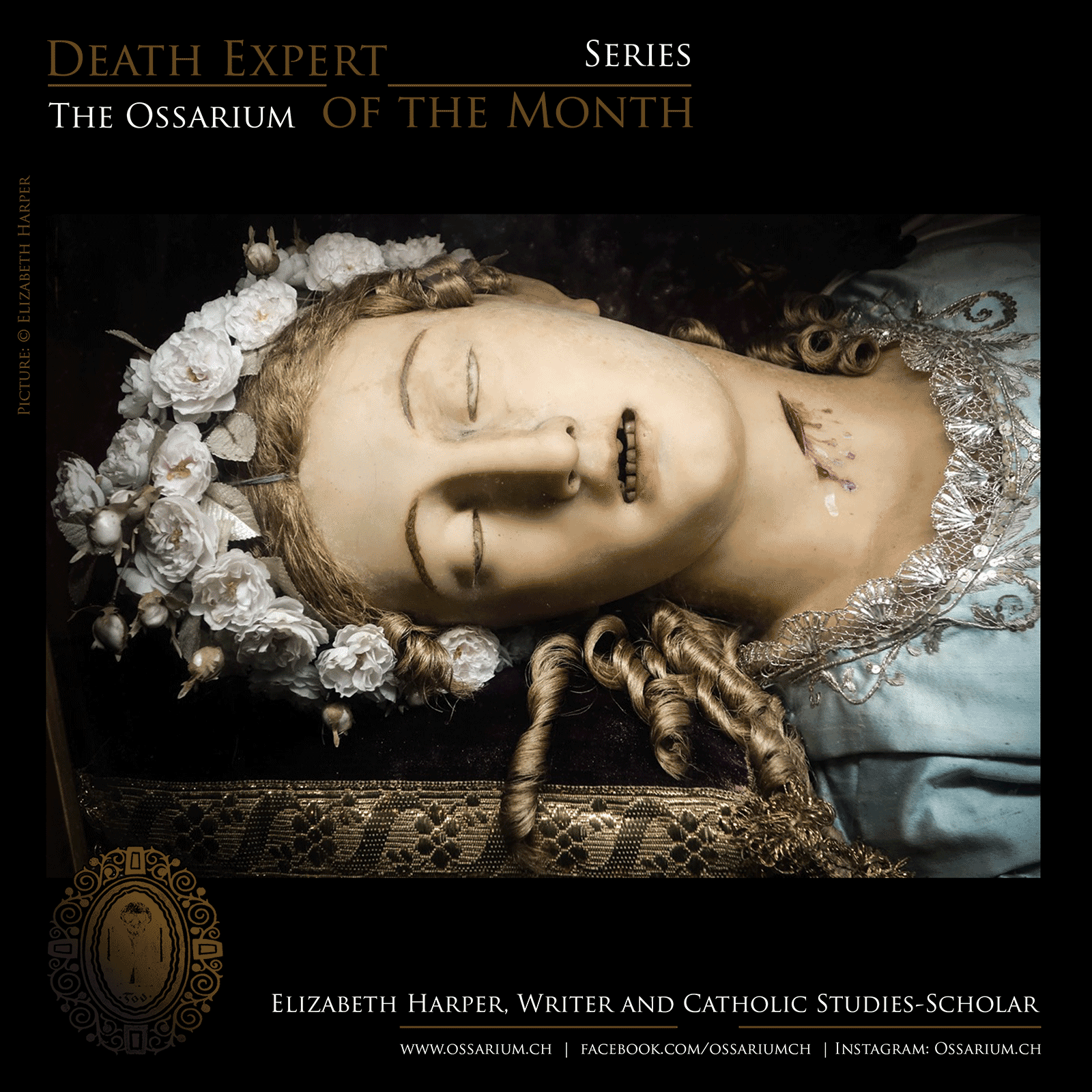

Elizabeth Harper

Autorin und Kulturhistorikerin mit einem Fokus auf römisch-katholische Praktiken, Los Angeles

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Das Bild ist ein von mir geschossenes Foto des Wachskörpers der heiligen Vittoria. Ihre Knochen sind in dieser Repräsentation eingelassen. Sie ist eine Heilige aus den römischen Katakomben und in der Kirche Santa Maria della Vittoria in Rom ausgestellt. Man findet sie gegenüber von Berninis Verzückung der heiligen Theresa. Viele Touristengruppen besuchen die Kirche, um das Kunstwerk von Bernini zu bewundern, aber ich habe noch nie eine Reiseführerin gesehen, die den Körper von Vittoria thematisiert, obwohl viele der Besucher neugierig sind. Leider kursieren im Internet viele Falschinformationen über sie. Beispielsweise stellen sie viele Artikel als unverweslich (ein komplexes Phänomen, bei dem der Körper eines Heiligen über eine bestimmte Zeit nicht verwest) darstellen, was aber nicht korrekt ist. Ich habe angefangen, über diese kaum erforschten Phänomene der katholischen Kirche zu schreiben, weil ihre Geschichte faszinierend ist.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Ich bin in einer italienischen Familie römisch-katholisch aufgewachsen. Deshalb fühlte ich mich bezüglich des Themas „Tod“ eigentlich immer wohl, wenn auch auf eine etwas gruselig Art. Das kommt daher, dass es in dieser Tradition noch immer normal ist, tote Menschen zu sehen (zumindest in Form von Reliquien der Heiligen). Mein ursprüngliches Ziel war es, für eine breite Öffentlichkeit zu schreiben und die eher makabren Dinge der katholischen Kirche für sie zu kontextualisieren. Ich habe dabei auf Europa und besonders Italien fokussiert. Europäische Kirchen sind ein beliebtes Ziel für Touristen und Touristinnen, Reliquien werden aber meistens – wenn überhaupt – schlecht erklärt. Meine Beziehung zum Tod war dementsprechend positiv. In einer sehr römisch-katholischen Art reflektierte ich durch meine Recherche und Besuche mein Verhältnis zu den toten Heiligen fortlaufend. Ich betrachtete sie sogar als eine Art Gemeinschaft von Freunden, die ich – in Form eines verehrten Fingers oder eines Schädels – jederzeit besuchen konnte.

Während meiner Recherche nahm mein Interesse für weibliche, mystische Heilige zu. Mich interessierte, wie ihre Körper in den patriarchalen Kontext der römisch-katholischen Kirche integriert wurden. Der Tod hatte als Idee einen erheblichen Einfluss auf das Leben vieler dieser Heiligen, weil ihre Körper (da sie weiblich waren) als die Verkörperung der Sünde betrachtet wurden. Sie haben sich selbst gepeinigt und kasteiten sich mit Hungern und selbstzugefügten Schmerzen. Dies hatte eine Reinigung und Läuterung zum Ziel. Viele dieser Frauen gelangten dadurch an den Rand des Todes, andere starben dabei. Während die Kirche klipp und klar definiert, dass Selbstmord eine Todsünde ist, waren diese Frauen in einem qualvollen Widerspruch gefangen. Aus der Idee, dass ihre Körper, die sie am Leben hielten, mit Sünde gleichzusetzen waren, ergab sich die Schlussfolgerung, dass die wirklich guten Frauen tot waren. Dies funktionierte, in seiner eigenen schrecklichen Art, für den Teil der Frauen, der aufgrund der ausgeführten Praktiken starb und danach heilige gesprochen wurde. Ihre Körper, die sie selbst hassten und bestraften, wurden nun in einer mehrheitlich männlich geprägten Institution verehrt, die sie ja ursprünglich gelehrt hatte, dieselben zu hassen und zu bestrafen.

Diese ganze Situation kam mir als Frau und als (mehr oder weniger) geheilte Magersüchtige, sehr bekannt vor. Die Falle, in der ich mich damals befand und in der Essen und der Körper als Sünde und Verleugnung sowie Selbstverletzung als Tugend galten, hatte tiefergehende und ältere Wurzeln, als ich angenommen hatte. Diese Heiligen Frauen (und die Armen, die nie heiliggesprochen wurden, aber jene imitierten, die dies geschafft hatten) und ihre Geschichte zu kennen, half mir, das Leben (und Nahrung) zu schätzen und die kulturelle Falle, die mich gefangen hielt, zurückzuweisen.

Auch heute noch schätze ich es, über den Tod nachzudenken und mich mit Toten anzufreunden (das ist der Grund, weshalb ich noch immer Heilige fotografiere und über sie schreibe). Es ist meine Art, um aus der Vergangenheit zu lernen und mich in die vergangen Jahrhunderte einzufühlen. Es zeigt, wie kurz das Leben ist, und wie wichtig es ist, was du mit deiner Zeit machst. Natürlich lehne ich die Idee, dass der Tod für eine Frau ein reinerer oder tugendhafterer Zustand als das Leben sei, ab.

Ich versuche die Verstorbenen nicht zu idealisieren und dabei das Wüste und Unbequeme auszublenden. Denn, wenn man dies tun würde, würde man die Idee propagieren, die Toten seien keine vollwertigen Menschen mehr. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten sollte nicht allzu scharf sein und eines Tages werde ich (und jeder, den ich kenne) die Grenze einfach überschreiten.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Ich reiste vor einiger Zeit nach Bonito, einer kleinen Gemeinde im Süden von Italien, um über eine Mumie zu schreiben, die angeblich Wunder vollbringen konnte. Die Mumie wurde von den Leuten vor Ort „Onkel Vincent“ genannt. Ursprünglich war die Mumie in der Kirche ausgestellt, aber der Vatikan störte sich daran, dass ein nicht-Heiliger (es war ja nichts anderes als eine anonyme Leiche, die nach ihrem Tod Vincent getauft wurde) in der Kirche ausgestellt und angebetet wurde. Es half der Sache auch nicht, dass Vincent zu allem Übel auch noch nackt war.

Doch anstatt ihn zu begraben, schickte eine Gruppe Leute aus Bonito, die nach Amerika ausgewandert war, Geld in die alte Heimat, um einen kleinen Schrein für die Mumie zu bauen. Vincent sitzt heute noch darin. Das Problem der Nacktheit wurde ziemlich pragmatisch gelöst, indem sie ihm seinen Penis amputierten. Das erscheint mir zwar etwas drastisch, aber ich mache die Regeln ja nicht.

Am Tag, an dem ich ihn besuchen wollte, wurde ich – ganz nach süd-italienischer Art – im ganzen Dorf rumgeführt, bis ich jemanden fand, der den Schrein aufschliessen konnte. Vincent und ich haben uns dann endlich getroffen, und ich konnte einen Artikel über ihn im „Lapham’s Quarterly“ publizieren. Vincent hat zwar den Ruf eines Wundertäters, aber er gilt auch als nachtragend. Deshalb habe ich, damit er weiss, dass ich ihn nicht vergessen habe, eine kleine Gebetskarte mit seiner Abbildung in meiner Brieftasche.

Juni 2018

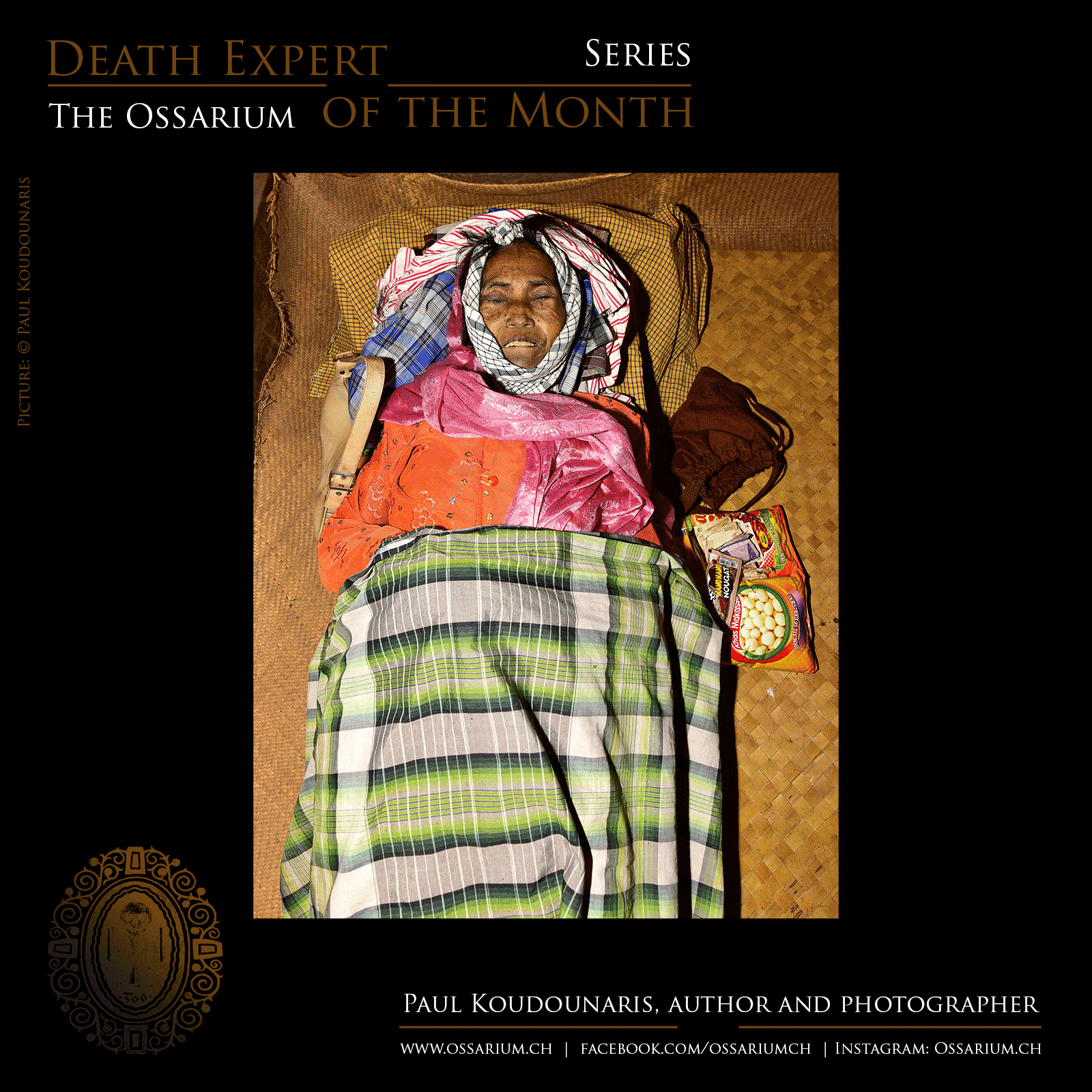

Dr. Paul Koudounaris

Autor und Fotograf, Los Angeles

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Dieses Bild zeigt eine tote Grossmutter in einer Hütte in Tana Toraja. Es ist ein Teil meiner Arbeit, die Welt zu bereisen und verschiedene Totenbräuche und Körperrituale zu fotografieren. Wir benutzen dieses Foto aber hauptsächlich, weil es meine Antworten zur zweiten und dritten Frage unterstreicht. Ich habe mich erst entschieden, dieses Bild zu verwenden, nachdem ich die beiden Fragen bereits beantwortet hatte.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Antwort auf diese Frage zu finden. Eine schwierige Frage. Heutzutage gibt es eine bestimmte trendige Todeskultur im Internet, die vieles zusammenfasst. «Tod» wird dabei für alles Mögliche verwendet und reicht von einem Grabstein über ein viktorianisches Memento Mori zu einem Gehirn in einem Formaldehyd-Glas. Aber der Tod ist keines dieser Dinge. All das sind lediglich Phänomene, die mit ihm zusammenhängen. Eine funktionierende Definition zu finden, was genau der Tod ist und wie er in einer Gesellschaft funktioniert, ist unglaublich schwer. Versucht es einmal, es ist wirklich nicht so einfach. Der Tod ist kein physisches Objekt; die ganze materielle Kultur, die mit ihm zusammenhängt, kann man also für eine Definition weglassen. Diese lenkt uns, meiner Meinung nach, nur vom Thema ab, denn der Tod bedingt eine Verneinung materieller Kultur.

Ich könnte dies jetzt lange ausführen, aber um es kurz zu machen: Ich definiere Tod als eine Grenze. Es ist eine Grenze zwischen zwei möglichen sozialen Gruppen, den Lebenden und den Verstorbenen. Der Tod selber ist aber nicht das Tot-Sein, und wir dürfen diese Beiden nicht verwechseln. Er ist auch nicht dasselbe wie „sterben“, auch diese zwei Begriffe dürfen wir nicht gleichsetzen. Es geht bei dieser Frage nicht nur um eine semantische Ebene. Tot zu sein, ist ein biologischer Zustand, bei dem verschiedene Funktionen des Körpers ihre Tätigkeit aufgegeben haben (Herz- und Hirnaktivität); es ist ein universaler Zustand. Jemand, der bei euch in Zürich tot ist, ist es auch hier in Los Angeles. Sterben ist der Prozess des Wegfallens dieser Funktionen. Der Tod hingegen ist die Grenze zwischen den Toten und den Lebenden und hat dementsprechend Implikationen, die eine reine Biologie übersteigen.

Diese Grenze reguliert die Interaktion zwischen den Lebenden und den Toten, deshalb kann sie je nach Ort oder Ära unterschiedlich strukturiert sein. In gewissen Fällen ist der Tod eine durchlässige Grenze (soft border), durch die die Lebenden und Toten zur Interaktion ermuntert werden. Eine solche finden wir in vielen antiken Kulturen und heute in verschiedenen nicht-westlichen Kulturen, in denen die Lebenden aufgefordert sind, einen Dialog mit den Toten zu führen. In manchen Fällen ist diese Interaktion sogar physisch (zum Beispiel haben die Ma’nene in Tana Toraja oder die Fiesta de las Ñatitas in Bolivien sehr durchlässig Grenzen). In anderen Fällen wie, allgemein gesagt, dem heutigen Amerika und Europa, ist die Grenze undurchlässig (firm border) und eine Übertretung dieser wird als Perversion oder Tabu angesehen.

Daraus lässt sich schliessen, dass der Begriff “Tod” schlussendlich relativ ist. Für manche wird das intuitiv falsch klingen. Das kommt daher, dass das Konzept „Tod“ für uns schwer verständlich ist und, dass wir es mit Zustand des Tot-Seins und dem Sterben verwechseln. Ich bin allerdings der Meinung, dass es ziemlich einleuchtend ist. Das Tot-Sein ist etwas Universales, aber der Tod ist eine Grenze zwischen den Lebenden und den Toten und wird demnach je nach Gesellschaft unterschiedlich aufgefasst – ganz gemäss ihrer jeweiligen Tradition. In Tana Toraja, wo der Tod als eine durchlässige Grenze angesehen wird, sprechen die Ma’nene nicht nur zu ihren toten Verwandten, sondern sie nehmen sie aus ihren Gräbern, ziehen ihnen Kleidung an und führen sie durch die Dörfer. Das zu tun, ist für sie völlig korrekt und gesellschaftlich akzeptiert. Wenn das jemand in Zürich tun würde, würde er verhaftet und in den Medien als geistesgestört dargestellt werden. Es ist hier nicht akzeptiert und auch nicht korrekt. Beide Seiten sind im Recht – in ihrer jeweiligen Gesellschaft. Es hängt schlussendlich davon ab, wie der Tod an jedem Ort als Grenze definiert ist.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Ja sicher. Da ich oben die Ma’nene als Beispiel aufgeführt habe, möchte ich gleich dabei bleiben. Als ich vor einigen Jahren in Toraja war, habe ich das erwähnte Festival besucht. Damals wohnte ich in einem Dorf in den Bergen in der Nähe einer Gräbergruppe. Die Dörfer sind dort eine kleine Ansammlung von Hütten, die alle der gleichen Familie gehören. Ich habe den Grossteil der Woche damit verbracht, das Tal zu bereisen, als in verschiedenen Dörfern die Grabstätten geöffnet wurden. Dabei habe ich unter Anderem die Menschen dabei fotografiert, wie sie ihre Verwandten aus den Gräbern geholt und angezogen haben. Am letzten Tag, kurz vor meiner Abreise, kam eine Frau aus meinem Dorf zu mir und sagte: „Mir ist aufgefallen, dass du dich wirklich für die Angelegenheit mit den Toten interessierst. Ich habe ganz vergessen es zu erwähnen, aber weisst du, dass unsere Grossmutter tot ist und in der Hütte gleich neben deiner lebt? Willst du sie kennen lernen?“ (Ja, das ist die Frau auf dem Foto von Frage 1).

Man beachte zuerst einmal die Wortwahl. „Tot und leben“. Das war kein Fehler von ihrer Seite. Die Grossmutter ist tot, ja, und mit leben meinte sie wohnen, für sie war der Gebrauch dieser zwei Wörter kein Widerspruch an sich. Der Tod ist dort nicht so fatal – er ist lediglich ein Übergang. Auf jeden Fall, abgesehen davon, könnt ihr euch das in Zürich oder hier in Los Angeles vorstellen? „Ah übrigens, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass meine tote Grossmutter im Raum nebenan ist. Es ist mir schlicht entfallen, es dir zu sagen“. Eine tote Frau im Raum nebenan wäre bei uns ein riesen Ding! In Toraja ist es das überhaupt nicht. Weil sie tot ist, aber vor allem, weil sie nicht richtig weg ist. Der Tod, wie ich ihn als Grenze definiert habe, wird dort ganz anders aufgefasst, und ein Dialog über diese Grenze hinaus ist etwas völlig Normales. Und ja – ich habe Grossmutter besucht. Sie sah grossartig aus, und wir haben uns neben sie gesetzt und mit ihr gesprochen. Man könnte sagen, es sei ähnlich wie wenn man in meiner Kultur mit einer älteren Dame spricht, die bettlägerig geworden ist. Schlussendlich geht es einfach um die Idee, wie eine Gesellschaft den Tod als Grenze definiert.

Mai 2018

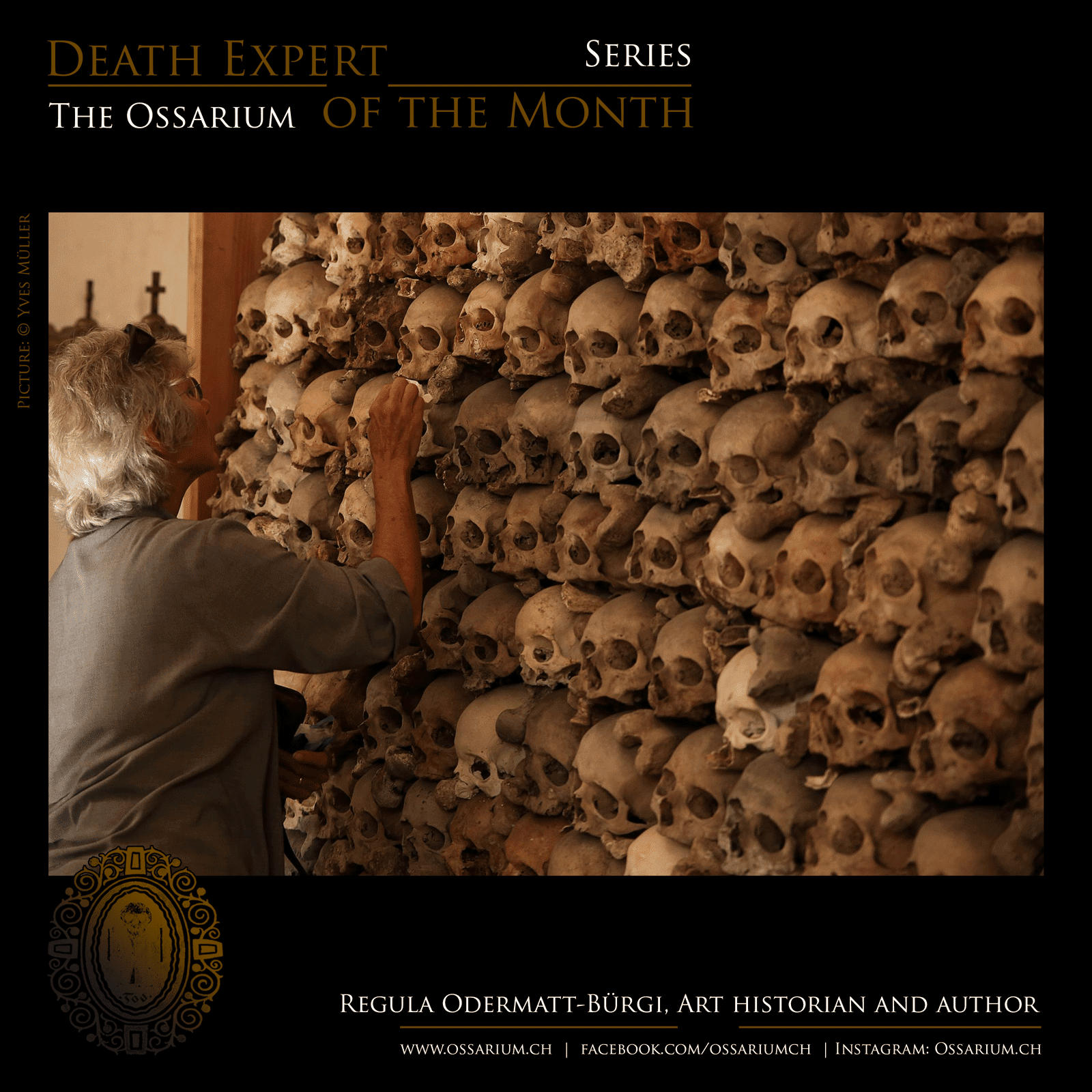

Regula Odermatt-Bürgi

Kunsthistorikerin und Autorin, Stans

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Als meine 3 1/2-jährige Enkelin das Buch Ossarium voll Interesse anschaute, war sie weder entsetzt noch verängstigt. Nur eine Frage interessierte sie brennend: „Wo sind die Augen? Wo sind die Augen hingegangen?“ Das erinnerte mich an einen Hexenprozess in der Innerschweiz. Eine unter Verdacht stehende Frau namens Lisibach soll Ludwig Widmer, der sie um einen Gefallen gebeten hatte, aufgefordert haben, im Beinhaus ein Licht anzuzünden und dabei die frevelhaften Worte zu sprechen: „Die lieben Seelen dürffend keins Liechts, sy gsehend nüt, denn sy keine augen habend“. Man brauche den Armenseelen keine Lichter anzuzünden, sie würden sowieso nichts sehen, weil sie keine Augen hätten. Damit sollte der Armenseelenglauben verleugnet werden, die Gewissheit, dass durch Opfergaben, Gebete, Mess- und Lichtstiftungen die Qualen im Fegfeuer gemildert oder verkürzt werden können. Der Tote, der nichts mehr sieht und wohl auch nichts mehr hört, ist völlig vom Bereich der Lebenden abgeschnitten, unerreichbar, im umfassenden Sinn „tot“. Es ging der Lisibach wohl darum, den für das Christentum zentralen Glauben an die Auferstehung und ganz generell den Glauben an ein Fortleben nach dem Tod zu verleugnen.

Als ich im Rahmen eines kunstgeschichtlichen Seminars zum Thema „Zentralbau“ einen Beitrag über die österreichischen Karner schreiben musste, beschloss ich, meine Lizentiatsarbeit den Innerschweizer Beinhäusern zu widmen. Sie sollte aber nicht nur Architektur und Ikonografie erfassen, sondern auch religiöse und volkskundliche Aspekte einbeziehen.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Mein Vater war Landarzt. Am Tisch wurde ganz selbstverständlich über Krankheiten, Geburten und Tod gesprochen. Seit meiner frühesten Kindheit gehört daher der Tod zum Leben, ist natürlicher Bestandteil des Lebens und kein Skandal, wie Elias Canetti ihn nennt. Ich hoffe, dass ich ihn in Würde akzeptieren werde, behaupte aber nicht, dass sterben einfach ist. Schliesslich sind Geborenwerden und Sterben die Eckpunkte unserer Existenz. Vielleicht verdränge ich die Problematik oder gehe im Moment (noch) zu pragmatisch mit ihr um. Ich weiss ja nicht, was ich denken und fühlen werde, ob ich mich fürchte, mich auflehne oder verzweifle, wenn es soweit ist. Fremd ist mir jedenfalls die Flucht in den Glauben an eine Wiedergeburt. Warum können wir nicht loslassen? Warum genügt es nicht, wenn wir den kommenden Generationen unsere Gene vererben, warum wollen wir ihnen auch noch die Erfahrungen aus früheren Leben aufbürden und damit ihr Recht einschränken, wirklich Neues zu schaffen? Ich versuche einfach, mein Leben intensiv zu leben. Es war gut und schön und glücklich – aber es reicht, bitte nicht noch einmal.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Nicht so sehr der mit schwarzen Tüchern ausgekleidete Raum, nicht die grünen Pflanzen in grossen Kübeln, die Kerzen, der Geruch, nicht einmal die wächserne Tote im offenen Sarg erschreckten mich, als ich – etwa 4-jährig – mit einer Freundin in ein Haus an unserer Strasse schlich, wo eine Frau aufgebahrt war. Es war der unvergessliche, monotone Singsang, der bei unserem Eintreten anhob, die Stimme der „Fiifi-Beterin“, so genannt, weil sie zu Ehren der fünf Wunden unseres Herrn Jesus Christus je ein „Vatter unser“ und ein „Gegriist seischt dui Maria“ herunterschnarrte. Und obwohl ich bei späteren Kondolenzbesuchen wusste, dass diese leiernde Stimme einsetzen wird, erschrak ich jedes Mal. Ab den 1960er Jahren hatten die „Fiifi-Beterinnen“ ausgedient, und als ich mit der Komponistin Mela Meierhans nach Tonaufnahmen suchte, fanden wir weder in der Innerschweiz noch im Wallis oder anderen katholischen Orten Tonaufnahmen.

Stärker sind meine Vorstellungen vom Tod durch eine Erinnerung an meine Mutter geprägt. Sie starb, als ich 6 1/2-jährig war. Nicht lange vor ihrem Ableben kam sie in ihrem blauen Morgenrock an den Mittagstisch und verlangte in ihrer gewohnten Lebhaftigkeit: „Versprecht mir, dass ich dann nicht in die Totenkapelle muss“. Wir wunderten uns, war es damals doch noch üblich, die Verstorbenen zu Hause aufzubahren. Nur wenn es die räumlichen Verhältnisse nicht zuliessen - etwa bei kinderreichen Familien in kleinen Wohnungen - wurden sie in die kahle, nüchtern-trostlose Totenkapelle beim Spital gelegt. Natürlich versprachen wir es, wollten aber den Grund wissen, und sie sagte: „Weil ich dort friere“. Sie beharrte darauf, auch als jemand von uns einwandte, man spüre doch dann nichts mehr. Noch immer habe ich, wenn es sich nicht um eine Urne, sondern um einen nicht im familiären Umfeld aufgebahrten Leichnam handelt, den Eindruck, dass er friert. Besonders stark empfind ich dieses Frieren, wenn er in einem ehemaligen Beinhaus oder einer Friedhofkapelle in einer grossen, kastenartigen Kühlanlage ruht, die den Raumeindruck völlig zerstört und dadurch auch die Harmonie, die es braucht, um Abschied zu nehmen. Aufbahrungen zu Hause habe ich persönlich stets als tröstlich erlebt. Zuerst wirkt der Verstorbene noch wie lebendig, er ist irgendwie auch geistig präsent, man fühlt ihn, spricht mit ihm und hat den Eindruck, dass er zuhört. Dann wird er immer „toter“, die Züge verändern sich, fallen allmählich ein. Er geht langsam weg. Man beginnt, dieses Weggehen zu akzeptieren und wird bereit loszulassen.

April 2018

Marek Jeziński

Fakultät für Journalismus und Kommunikation

Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń, Polen

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Auf dem Bild sieht man das Grab des heiligen Lunarius (Les Gisants de Saint Lunaire) in einem kleinen Dorf mit demselben Namen, nämlich Saint Lunaire (Bretagne, Frankreich). In der romanischen Kirche, die aus dem 8. Jh. stammt, fand ich einen der schönsten Schätze des frühen Christentums der ganzen Region. Das Grab des Lunarius wurde im 6. Jh. angelegt. Es ist rau und ursprünglich, wird vernachlässigt und nie besucht oder sogar ignoriert. Der Raum war, als ich da war, durch sie Strahlen der Nachmittagssonne erhellt und in eine friedliche, ruhige und reine Atmosphäre gehüllt. Für mich bildete er eine Art Brücke zwischen Leben und Tod. Die Möglichkeit das Grab, 15 Jahrhunderte nach dem Tod des Heiligen besuchen zu können, erfüllte mich mit einer Stille und aufrichtigen Faszination. Ich spürte, dass der Ort eine Schwelle zwischen Leben und Tod ist und den Besuchern die Macht des Todes und das Bemühen der Menschheit, sich selbst ein Denkmal zu setzen, aufzeigt.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Nichtigkeit. Ein leerer Raum ohne Referenzpunkt. Ich versuche, nicht über den Tod nachzudenken, aber es geschieht dennoch von Zeit zu Zeit, manchmal sogar sehr oft. Wenn man Kinder hat, will man weiterleben. Nicht, um unsterblich zu sein, aber um zu sehen, wie sie und ihre Kinder aufwachsen und ebenso die nächste Generation nach ihnen…

Der Tod bedeutet auch, dass man weniger Menschen trifft, je älter man wird. Bekannte sterben und hinterlassen ein Loch. Ich bin ein Fan von Pop und Rock-Musik und bin jeweils traurig, wenn ein geliebter Musiker stirbt. Um einige zu nennen, die in den letzten Monaten gestorben sind: Lemmy, Fast Eddie Clark, Chris Cornell, Chester Bennington, Mark Smith, Tom Petty, Zbigniew Wodecki, John Wetton, Greg Lake, Allan Holdsworth, Malcolm Young, und allen voran Chuck Berry und David Bowie. Diese Liste wird leider unweigerlich verlängert werden.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Ich hatte bisher nur wenige Erlebnisse in meiner Familie oder in meinem Arbeitsumfeld, die den Tod betreffen. Eines allerdings war persönlicher Natur, und das möchte ich mit Euch teilen. Als ich 16 Jahre alt war, starb meine Grossmutter Janina (sie war die Mutter meiner Mutter). Meine Grossmutter war von Beginn ein Teil meines Lebens, ich kann mich nicht an eine Welt ohne sie erinnern. Als ich klein war, kümmerte sie sich um mich und um unser Haus. Eines Tages hatte sie einen Hirnschlag und war für 9 Jahre halbseitig gelähmt. Meine Familie musste sich dementsprechend um sie kümmern, was, vor allem meiner Grossmutter, unangenehm war.

Dass sie starb, war für mich sehr schwierig. Ich war damals ein Teenager, aber ich habe diese Zeit mit der nötigen Feinfühligkeit überstanden. Es war eine sehr traurige Zeit für mich, und ich wurde depressiv und war voll negativer Emotionen. Meine Grossmutter hat mir Kinderbücher vorgelesen oder mit mir gespielt. Sie erzählte mir Geschichten über Ritter, Zwerge, Feen oder Prinzessinnen, die von mutigen Männern befreit werden mussten. Anthropologisch betrachtet, habe ich mit ihr zum ersten Mal die universale Struktur von Mythen kennengelernt, und daran erinnere ich mich heute noch.

März 2018

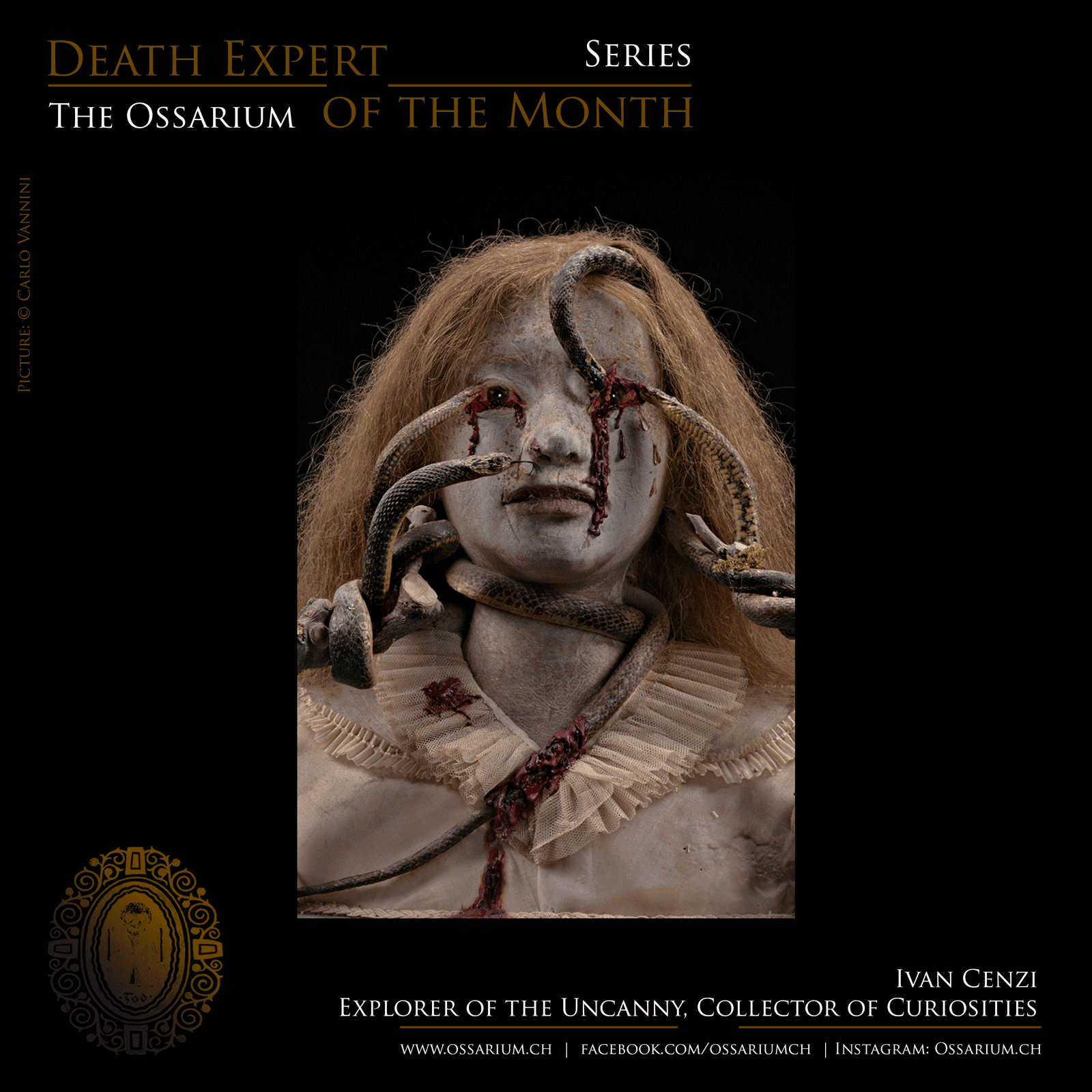

Ivan Cenzi

Erforscher des Unheimlichen und Kuriositätensammler, Rom

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Das Bild stammt aus dem Buch «His Anatomical Majesty». Es ist der vierte Band meiner Bizarro Bazar Collection-Reihe und zeigt den «bestraften Selbstmord» (punished suicide), die künstlerisch umgesetzte Präparation des Körpers einer jungen Frau. Das Werk wurde vom Anatomen Lodovico Brunetti (1813-1899) erschaffen und ist zur Zeit im Morgagni Museum in Padua ausgestellt.

Diese Präparation entstand folgendermassen: Im Jahre 1863 hat sich die damals 18-Jährige umgebracht. Brunetti liess sich den Körper zustellen, um an diesem anhand einer von ihm erfundenen Konservierungstechnik zu experimentieren. Er erstellte einen Abguss des Oberkörpers, entfernte ihre Kopfhaut (wobei er darauf achtete, die Haare nicht zu beschädigen), konservierte die Haut und übertrug sie auf den Abguss. Dann fügte er ausgestopfte Schlangen hinzu. Diese winden sich um das Gesicht, als würden sie es verzehren. Dieses furchteinflössende Spiel stellt die ewige Bestrafung der Frau in der Hölle dar – eine damals durchaus übliche religiöse Auffassung, die davon ausging, dass sich die Frau dieses Schicksal durch ihren Selbstmord selbst eingehandelt habe.

Als würde sich das Ganze aus heutiger Sicht nicht grausam und verrückt genug anhören, geht die Geschichte sogar noch weiter: Nach der Vollendung seines Kunstwerks zeigte Brunetti es den Eltern der Frau. Diese priesen das Abbild und bewunderten seine Arbeit als perfekte Darstellung ihrer Tochter. Brunetti stellte das Präparat ausserdem an der Weltausstellung von 1867 in Paris aus und gewann damit den Grand Prix.

Dies ist für mich persönlich der wichtigste Punkt der ganzen Geschichte. Aus heutiger Sicht erscheint der «punished suicide» wie das Werk eines verrückten Professors, damals hingegen wurde die Arbeit Brunettis nicht nur akzeptiert, sondern sogar honoriert. Grund dafür sind die Veränderungen, die in den letzten 150 Jahre in Bezug auf unserer Beziehung zum Tod stattgefunden haben. Das Tabu, das den Tod umgibt, kam erst im frühen 20. Jh. auf, als mit der Entfernung von Leichen aus dem Alltag oder einer «Technisierung» des Todes begonnen wurde.

Brunettis «punished suicide» ist nicht nur eine wunderbare Mischung aus Kunst, Anatomie und religiösen Vorstellungen, sondern auch eine komplexe und faszinierende Erinnerung an den Wandel gesellschaftlicher Grenzen und Tabus. Der «punished suicide» ist ein perfektes Beispiel meiner Interessen als Autor und «Erforscher des Unheimlichen»: Meine Absicht ist es, Kuriositäten und vergessene Geschichten ans Licht zu bringen, um damit eine tiefgründige Diskussion über heikle Themen anzustossen. Wer es wagt, den Schockmoment bei der Konfrontation mit etwas Verstörendem zu überwinden, kann Einblicke in verschiedene Dimensionen von Bedeutung erhalten und viel daraus lernen. Dies ist für mich das Schöne an liminalen gesellschaftlichen Räumen. Sie lehren uns viel über Grenzen und festgefahrene Fronten unserer eigenen Kultur.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Der Tod ist für mich eine Erinnerung an unsere Natur. «Der Mensch lebt nur von Missetat allein», wie Brecht es formuliert hat: Aber die Menschheit endet auch mit einem bestialischen Akt, dem Tod.

Da wir Menschen uns nicht gerne als Tiere sehen, ist unsere Kultur nichts anderes als ein ausgeklügeltes System, in dem wir uns von der sogenannten natürlichen Welt abgrenzen (allerdings frage ich mich, wie etwas überhaupt ausserhalb der Natur existieren kann?). Die westlich geprägte Kultur erschuf geometrisch geformte, abgeschlossene Wohnstätten und mit Mauern umgürtete Städte, um Gewalt und «primitives» Verhalten aus unseren Gesellschaften zu verbannen. Wir verdrängen unsere Körperflüssigkeiten und balsamieren unsere Toten ein, so dass sie sich nach dem Tod nicht zu Staub verwandeln. Wir legen sie in Mausoleen zur letzten Ruhe, damit sie nicht in die Erde zurückkehren. Wir erschaffen komplexe Symbol- und Glaubenssysteme, um uns selbst davon zu überzeugen, dass wir «mehr» als sterbliche Primaten sind. Dies sind Versuche dem Konzept des «havel havalim» («alles ist eitel») zu entfliehen, das uns seit Beginn der Zeiten verfolgt: Wenn der Tod alle unsere Spuren ausradiert, scheint alles sinnlos zu sein. Diese Angst vor der Unbeständigkeit macht jedes menschliche Bestreben für mich so wundervoll und edelmütig.

Meiner Meinung nach macht die Auffassung des Todes als natürliches, unumgängliches Prinzip das Leben zu einer tanz- oder traumähnlichen Erfahrung. Beim Vergleich verschiedener mystischer und spiritueller Konzepte (die Aussagen Christi im Vergleich zu denen Buddhas, die Lehren des Sufismus verglichen mit denen des Philosophen Laozi und die Überlieferungen der Veden gegenüber den Lehren des Mönches Bodhidharma) wird klar, dass alle eine ähnliche Grundaussage haben: Vertraue dieser Realität nicht allzu sehr! Es gibt auch ähnliche Ansätze in der modernen Physik.

Wenn es einem gelingt, die Welt durch eine solche Perspektive zu betrachten, werden weltliche Errungenschaften oder das Streben nach Erfolg völlig irrelevant. Schlussendlich heisst, den Tod zu zähmen, nichts anderes, als den Tanz des Lebens leichtfüssiger zu meistern. Ich glaube, der Tod erinnert uns daran, dass wir Teil eines Kosmos sind, den wir nicht vollständig verstehen können. Darin liegt für mich gleichermassen viel Wunderbares und Aufregendes, wie grosse Traurigkeit und Terror.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Vor einigen Jahren war ich mit dem Auto auf dem Weg nach Hause, als ich am Rand einer schlecht beleuchteten Strasse etwas entdeckte. Ich konnte im letzten Moment ausweichen und habe angehalten um zu sehen, was genau auf der Strasse lag. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Körper einer Frau handelte, die offenbar angefahren und liegen gelassen wurde. Ich platzierte mein Auto so, dass der restliche Verkehr auf die Situation aufmerksam wurde und informierte eine Ambulanz. Als die Unfallstelle gesichert war, kümmerte ich mich sofort um die Frau und versuchte erste Hilfe zu leisten. Die Frau war aber bereits verstorben, bevor ich etwas für sie tun konnte. Soweit ich die Situation einschätzen konnte, lag sie schon eine Zeit lang dort, mit dem Gesicht nach unten. Von dem Unfallfahrer war keine Spur mehr zu sehen. Nach und nach haben vorbeifahrende Autos angehalten, bis sich ein kleines Grüppchen um die tote Frau gebildet hatte. Sie bot keinen schönen Anblick. Ihr Körper war geschunden, ein Bein lag abgetrennt neben der Frau. Was mich allerdings faszinierte, war die Reaktion der eintreffenden Leute. Einige der Anwesenden waren dermassen schockiert, dass sie den Tod der Frau nicht glauben konnten. Sie murmelten Dinge wie: „Das Ding dort kann gar nicht ihr Bein sein“, oder: „Sie muss doch noch leben“. Trotz aller Neugier traute sich keiner der Anwesenden ihren Körper zu berühren. Noch nie konnte ich, aus erster Hand, eine dermassen starke – fast schon kindische – Realitätsverweigerung feststellen.

Die Diskussion über die Verdrängung des Todes aus dem Alltag, wie sie in akademischen Kreisen geführt wird, ist ein abstrakter Gedanke. Aber bei der beschriebenen Situation handelte es sich um einen klassischen psychologischen Fall von Verdrängung: Wir wurden mit einer gewalttätigen, hässlichen und doch ständig vorhanden Art des Todes konfrontiert, und einige von uns konnten schlicht nicht damit umgehen. Den Tod auf Abstand zu halten, hat uns nur noch wenige Werkzeuge gelassen, ihn in so einer Situation zu verstehen. Für einige der Anwesenden war das Bild der toten Frau zu viel, und ihr Verstand flüchtete vor diesem Gedanken. Diese Menschen taten mir leid und als ich endlich zuhause angekommen war, habe ich mir die ganze Nacht lang darüber Gedanken gemacht, was ich gesehen habe. Natürlich tat mir die verstorbene Frau leid, aber ich wünschte auch, ich könnte den verängstigten Leuten helfen, ihre Ängste zu überwinden.

Ein Teil meiner Arbeit, vor allem das Schreiben über den Tod, ist sicherlich eng mit diesem Erlebnis verknüpft.

Kontakt/Webseite:

www.bizzarrobazar.com

www.facebook.com/bizzarrobazar

www.instagram.com/bizzarrobazar

Bestellung “His Anatomical Majesty”:

https://www.libri.it/museo-morgagni?tracking=53da49b67eead&id=14

Februar 2018

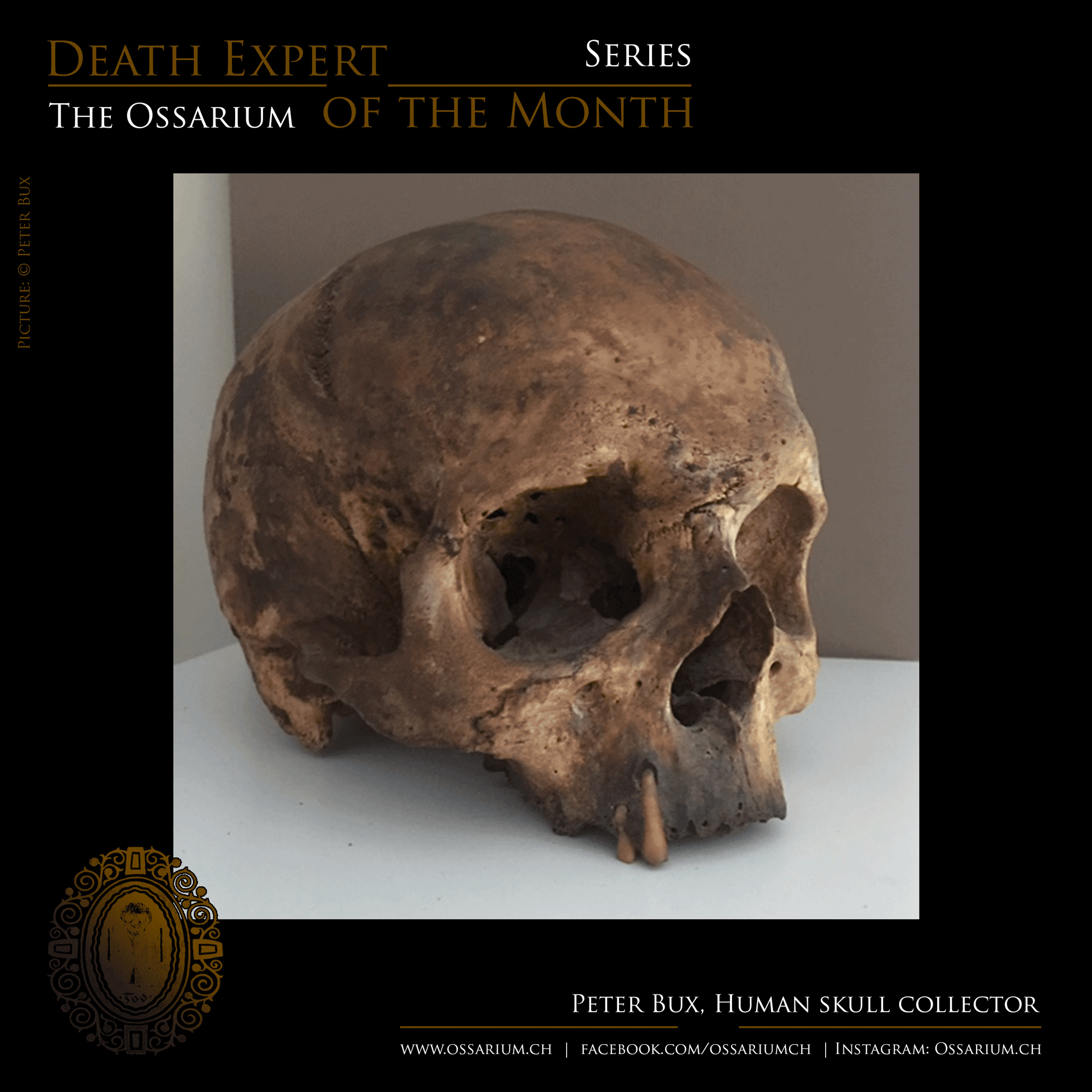

Peter Bux

Schädelsammler, Deurne

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Das ist, wegen seiner speziellen Patina, einer der Lieblingsschädel aus meiner Sammlung. Viele Sammler spezialisieren sich auf gebleichte medizinische menschliche Schädel. Das ist natürlich auch eine faszinierende Sparte. Ich hingegen bevorzuge ein natürlicheres Aussehen. Der Einfluss von Natur und Verfall auf den Knochen macht jeden Schädel zu einem Unikat. Jeder hat seine ganz eigene Farbe aus einer unendlichen Palette an Möglichkeiten.

Um ehrlich zu sein, besteht kein Zusammenhang zu meinem Beruf. Nur wenige Leute aus meinem beruflichen Umfeld wissen von meiner Tätigkeit als Sammler. Die meisten verstehen nicht, warum ich „grausige“ Stücke der menschlichen Anatomie sammle. Ich frage mich, wie sie wunderschöne tierische Geweihe in einem trendigen Haus als Dekoration schätzen können, aber selbiges nicht für menschliche Knochen tun. Die Menschheit stellt sich als Krone der Schöpfung auf ein Podest und vergisst dabei, dass wir biologisch gesehen auch nur Tiere sind. Ein menschlicher Schädel ist nur eine knöcherne Erinnerung an das zerstörerischste Tier auf Erden.

Meiner Meinung nach ist die Art, wie man in der westlichen Kultur mit Verstorbenen umgeht, eine Konsequenz aus unserer Erziehung und Religion. Als Beispiel einer alternativen Auffassung diesbezüglich dienen andere Kulturen; Die indigenen Völker in Papua bewahren die Schädel ihrer Verwandten zuhause auf, um diese nach ihrem Tod weiterhin ehren zu können. Im Siedlungsgebiet der Toraja in Indonesien, werden die Verstorbenen ausgegraben, angezogen, um sie so auf eine eigene Art wieder „aufleben“ zu lassen. Die römisch-katholische Religion widerspricht sich teils sogar selbst, wenn man Allerheiligen in Europa mit dem selben Tag in Mexico (Dia de los Muertos) vergleicht.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Als Atheist ist es für mich das Ende der Reise. Ich werde täglich an den Tod erinnert, aber dieses „Memento Mori“ verängstigt mich nicht. Das Einzige, was ich fürchte, ist, meinen Hinterbliebenen Trauer zu bereiten. Der Tod ist für mich nichts Anderes als Verfall. Um den Maler Edvard Munch zu zitieren: “From my rotting body flowers will grow and I am in them, and that is eternity”.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Meine Tante ist vor wenigen Jahren verstorben und wurde kremiert. Als wir ihre Asche verstreut haben, flogen einige Vögel her, um in den Überresten zu wühlen. Einer meiner Verwandten schaute mich sehr erschrocken an. Für mich persönlich war dies keine unangenehme Situation, sondern einfach der Kreislauf der Natur, wie es Munch eben so treffend sagte.

Kontakt: peter.bux@pandora.be

Januar 2018

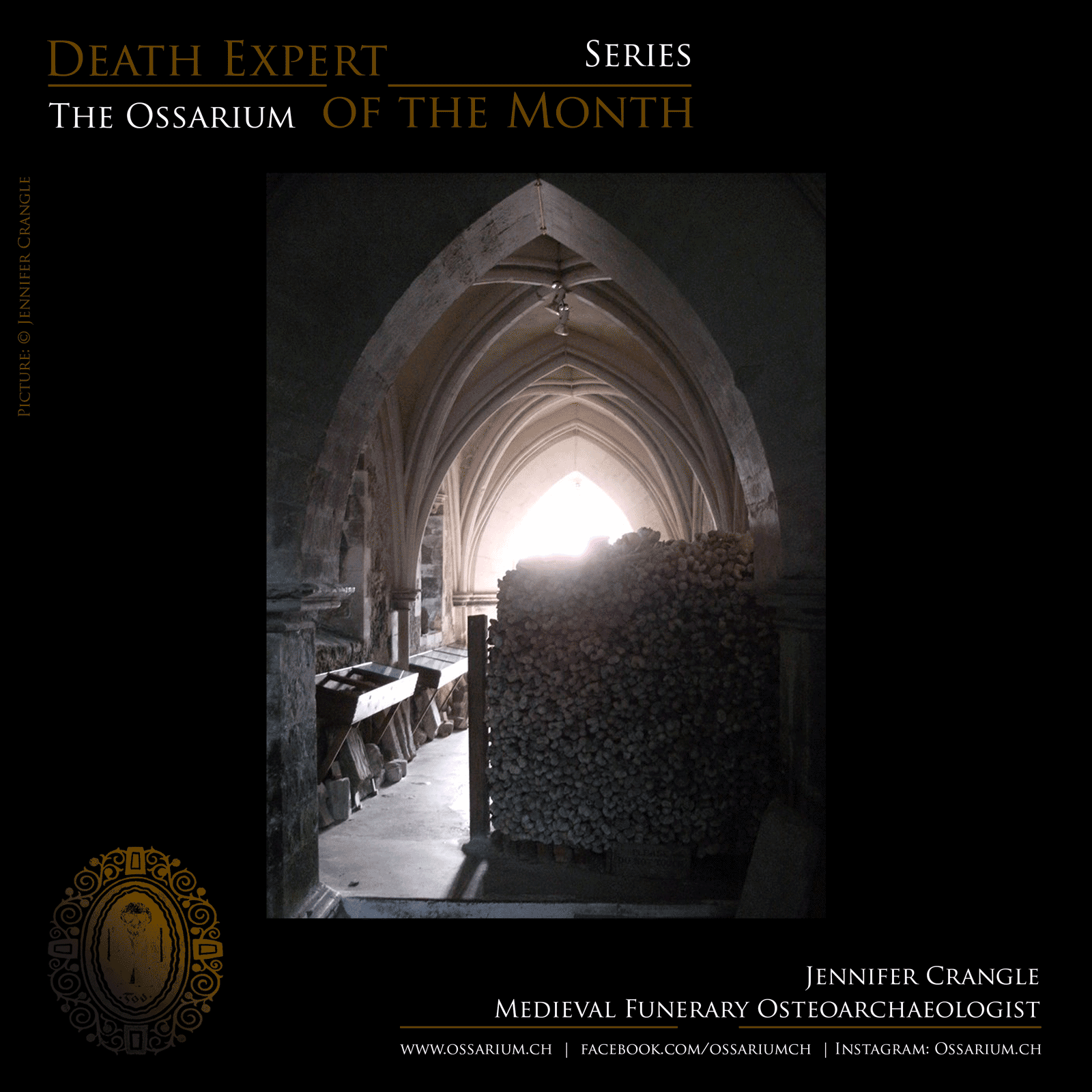

Jennifer Crangle

Osteoarchäologin mit einem Fokus auf mittelalterliche Sepulkralkultur und Beinhäuser, Sheffield

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Auf dem Bild sieht man das Beinhaus der Kirche des heiligen Leonhard in Hythe, Kent (England). Ich habe das Foto bei meinem ersten Besuch im Jahre 2009 gemacht. Es war ein eisiger, ruhiger Februartag, mich hat der Ort sofort fasziniert. Damals habe ich Osteoarchäologie studiert und kam deswegen mit dem Beinhaus von Hythe in Berührung. Das Beinhaus war bisher wenig bedeutsam ausser die für Forschung oder die Lehre ungewöhnliche osteologische Sammlung. Aber mich liessen Fragen nach der Pragmatik mittelalterlicher Beinhauskapellen, nach archäologischen Erkundungen, ihrer Geschichte und Kultur nicht mehr los.

Bald entdeckte ich, dass Beinhäuser in England kaum bekannt und völlig falsch eingeschätzt wurden. Aus diesem Grund wurden Ossarien mein Forschungsgegenstand. Ich doktorierte mit einer Studie über Beinhäuser in England. In dieser Studie fokussierte ich auf Beinhauskapellen und den Umgang mittelalterlicher Menschen mit den physischen Körpern von Verstorbenen nach deren Bestattung. Ich arbeite unterdessen als Osteoarchäologin mit einem Fokus auf mittelalterliche Sepulkralkultur und Beinhäuser. Im Augenblick bin ich als Forschungsbeauftragte an der Universität Sheffield tätig.

2013 habe ich hier das Rothwell Charnel Chapel Project, das auf meiner Forschung basiert, ins Leben gerufen.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher. Für mittelalterliche Menschen war der Tod sozusagen eine Weiterführung des Lebens. Ich bin katholisch aufgewachsen und sehe noch immer viele Gemeinsamkeiten zwischen dem heutigen Katholizismus und mittelalterlichen Vorstellungen bezüglich Tod. Obwohl ich seit meiner Jugend Atheistin bin und diese religiösen Vorstellungen selbst nicht teile, stelle ich gerne Verbindungen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit her, besonders bezüglich Tod, Jenseitsvorstellungen und der Gedenkkultur. Ich bin fasziniert davon, wie Menschen den Tod rationalisieren und erklären, wie sie ihre Logik und ihr Mitgefühl anpassen, um Sinn zu generieren bezüglich etwas, das sie nicht kontrollieren können.

Alle Kulturen und Gemeinschaften, früher und heute, haben ihre eigene Art, um mit dem Tod umzugehen und ihn zu verstehen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, der daraus entsteht, ist von grossem Interesse für mich. Ein gutes Beispiel hierfür sind der Respekt und die Liebe, die den Verstorbenen entgegengebracht werden. Dies zeigt sich auch anhand der Beinhäuser, in denen die Verstorbenen aus ihren Gräbern in ein behütetes Zuhause überführt werden.

Heute fürchten die meisten Menschen den Tod und haben das Vorurteil, dass jemand, der sich mit dem Tod befasst, morbid sei. Meiner Meinung nach ist Interesse am Tod völlig natürlich. So sind jene, die sich nicht damit befassen, für mich die Ungewöhnlichen. Aber das gehört dazu, wenn man die Sichtweise anderer Leute auf den Tod erforscht. Ich kann also nicht sagen, was der Tod genau für mich bedeutet. Ich vermute, ich finde es auf meinem Sterbebett heraus.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Ich werde nie vergessen, wie ich 2015 in die Schweiz kam, um meine Recherchen zu vertiefen, und mit Anna und Yves zusammenarbeiten konnte. Während meines Aufenthalts in der Schweiz haben wir/ich sieben mittelalterliche und neuzeitliche Beinhäuser besucht.

Diese Besuche waren ein Schlüsselmoment für mich: Was ich in England entdeckt habe, hat sich betätigt, und vieles, was ich bei englischen Beinhäusern beobachten, aber nicht ganz deuten konnte, liess sich nun erklären. Besonders wertvoll für mich waren die Beinhäuser in Stans und Naters. Wir sind am Morgen in Naters angekommen, um den Mesmer zu treffen, der uns das Beinhaus öffnete. Am Fenster brannten Votiv-Kerzen neben der Betbank und der Kollekte. Diese Kerzen wurden von Kirchgängern und Kirchgängerinnen für die Verstorbenen angezündet, als sie das Beinhaus besucht haben. In Stans ist die Verwendung der Bildsprache bemerkenswert; auffallend war auch, dass die Planung der Räumlichkeiten reflektiert war, sie zwingt die Besuchenden förmlich, sich auf eine bestimmte Art und Weise mit der Kapelle zu beschäftigen – visuell (durch mittelalterliche Memento Mori und Ars Moriendi Darstellungen), mental (durch das Verständnis von signifikanten heiligen Zahlen, beispielsweise fünf Stufen, um ins Beinhaus zu gelangen) sowie physisch (durch die Bewegung um das Gebäude in einer spezifischen Art). Die rituelle und liturgische Verwendung des Beinhauses zeigte sich, als wir herumgeführt wurden. Dabei eröffnete sich auch die ausgeprägte, ihm innewohnende Symbolik, beispielsweise die repetitive Benutzung der Zahlen 3, 5 und 7, das Spiel mit Schatten und Licht, die Verweise auf die Praxis des Betens sowie die „empfindungsfähigen“ Schädel, die durch ihre Anwesenheit in einem sakralen Raum gesegnet wurden. All das machte mir klar, wie zentral solche Orte für die Menschen und die Religion im Mittelalter waren, und wie wichtig sie heute noch für die Gemeinschaft sein müssen. Bezüglich meiner Arbeit wurde mir deutlich, wie viel es noch zu untersuchen gibt und was für eine grosse Aufklärungsarbeit nötig ist, um die englischen Beinhäuser besser zu verstehen. Ich hoffe, meine Forschung wird dazu beitragen, diese wundervollen Orte des Gedenkens zugänglicher zu machen.

Website:

http://www.rothwellcharnelchapel.group.shef.ac.uk/

https://www.facebook.com/groups/rothwellcharnel/

Als kleines „Neu-Jahr special“ haben wir uns entschieden den vierten Teil der Death Expert Serie etwas früher zu veröffentlichen:

Januar 2017

Yves Müller

Fotograf, Zürich

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Auf dem Bild sieht man mich beim Fotografieren des kleinen Beinhauses in Dietmannsried (Deutschland). Ich denke, das Bild symbolisiert sehr genau, was Anna und ich tun; Wir suchen Beinhäuser, die vergessen oder verlassen wurden. Dieses Beinhaus war ein glücklicher Zufallsfund. Wir waren damals in einem anderen Dorf, wo uns der ortsansässige Künstler einen Tipp gab. Wir wären tatsächlich daran vorbeigegangen, wenn wir nicht die exakte Position des Beinhauses gekannt hätten. Unsere Arbeit ist also von lokalen Traditionen, Wissen, langwieriger Recherche und sehr langen Reisen beeinflusst. In vielen Fällen – wie unser Besuch in Dietmannsried – interessiert es tatsächlich auch nur eine Handvoll Menschen, was wir tun.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Der Tod ist alles für mich. Es gibt nichts Mächtigeres und Wichtigeres im Leben als der Tod selbst. Ich hole sehr viel Inspiration aus Kunst, die sich mit dem Tod beschäftigt. Es würde mehrere Menschenleben benötigen, das Thema vollständig zu erforschen. Neben der visuellen Darstellungen des Todes – die mich als Fotograf natürlich sehr interessieren – glaube ich, dass der Tod ein Neuanfang für uns ist. Ich habe keine Angst zu sterben, weil ich weiss, dass wir überhaupt nichts dagegen tun können.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Ein grosser Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit dem Tod. Ich könnte also von sehr vielen spannenden Ereignisse erzählen. Was mich allerdings mehr interessiert, ist nicht meine Auffassung davon, sondern die Reaktionen auf unsere Arbeit. Ich finde es faszinierend, wie Menschen reagieren, wenn sie ein Beinhaus betreten. Oder was in ihnen vorgeht, wenn ich meine Ausrüstung auspacke, um die sterblichen Überreste einer Person zu fotografieren. Es scheint eine unsichtbare Barriere zwischen ihnen und dem Tod zu geben, die ich durchschreite, indem ich Fotos mache. Viele versuchen es zu verstecken, aber ich spüre, dass es ihnen unangenehm ist. Es ist, als hätten sie ein unterbewusstes Bedürfnis, ihre Toten vor einem Aussenstehenden zu schützen. Das Gefühl ist allerdings sehr kurzweilig und vergeht nach wenigen Sekunden. Sobald erkannt wird, dass ich respektvoll fotografiere und meine Motive sehr schätze, wird die Stimmung lockerer.

Webseite: www.ossarium.ch

Dezember 2017

Guy Labo-O-Kult

Maler und Tätowierer, Biel

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Auf dem Foto bin ich am Malen. (Das Bild trägt den Titel „Kairos“; Kairos als immaterielles Konzept von Zeit, die nicht durch die Uhr gemessen wird, sondern mit dem Gefühl zusammenhängt, dass man spürt, wann der richtige Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist.)

Malen ist neben dem Zeichnen mit Kohle oder Bleistift sowie dem Tätowieren eine meiner bevorzugten künstlerischen Beschäftigungen. Meine künstlerische Arbeit dreht sich massgeblich um mein Lieblingsmotiv, den Totenkopf. Ich beginne jeden Tag mit einem Kaffee und der Skizze eines Schädels. Ein Schädel ist nicht nur auf einer ästhetischen Ebene faszinierend, sondern besitzt durch alle Kulturen hindurch eine mächtige und ausdrucksstarke Symbolik.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Der Tod ist für mich eine „Innenschau“. Mein Interesse am Tod ist geprägt von einer Suche nach Tiefe in einer oberflächlichen Welt, die sich um Ablenkung dreht. Der Tod ist eine unvermeidliche Stellungnahme in einer künstlichen Gesellschaft. Er repräsentiert den Schlussakt des Lebens, eine abgelaufene Zeit, eine Bemessung, er ist Massstab für unsere Möglichkeiten. Im Leben wie im Tod ist nichts unbestritten, nichts dauernd. Der Tod bietet Hoffnung auf Ruhe, ein Gedenken an ihn hilft mir, mich tagtäglich zu fokussieren. Die Arbeit mit der Symbolik des Todes gibt mir somit die nötige Ruhe für mein Leben.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Der Moment, als ich meinen ersten Schädel in den Händen hielt und ich diesen aus jedem Blickwinkel betrachten konnte, oder als ich das erste Mal in Paris in den Katakomben von tausenden menschlichen Schädeln umgeben war, bleiben für mich unvergesslich, da ich in diesen Augenblicken einen tiefen und trostreichen Frieden empfand. Aber ich fühlte mich gleichzeitig auch wie ein Kind in einem Süsswarenladen …

Website: www.labo-o-kult.com

Foto: Ka L-O-K

November 2017

Dr. Janine Kopp

Historikerin und Journalistin, Luzern

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Das Bild zeigt braune, gesteinsartige Brocken, die einen aromatischen Duft verströmen. Während den Recherchen zu meiner Dissertation „Menschenfleisch“ bin ich auf dieses Material gestossen. Es befand sich in einer vermeintlich leeren hölzernen Apothekerdose aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und gehört zur Sammlung des Pharmazie-Historischen Museums Basel. Die Aufschrift der Dose „Mumia vera“ legt nahe, dass es sich hier um Überreste von ägyptischen Mumien handelt, die für die medizinische Verwendung nach Europa importiert wurden. Nun zeigen aber Analysen, dass es sich dabei weniger um Stoffe altägyptischen Ursprungs, sondern vielmehr um eine frühneuzeitliche Fälschung handelt. Fest steht auch, dass wir es hier einerseits mit menschlichen Steissbeinknochen und andererseits mit Material zu tun haben, welches sich im Innern eines Schädels verflüssigt hat. Kurz: Die braunen Brocken sind Überreste eines verstorbenen Menschen.

Das Bild ist deshalb für meine Forschung aufschlussreich, weil es die Hauptergebnisse meiner Arbeit stützt: Es waren in erster Linie keine ägyptischen Mumien, sondern Leichenteile wie Menschenfett oder Menschenfleisch – gewonnen aus hingerichteten Verbrechern – welche für pharmazeutische Salben und Tränke legal in unseren Apotheken der frühen Neuzeit verkauft wurden.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Während meiner Arbeit habe ich mich weniger mit dem Tod und Sterben, sondern vielmehr mit dem toten Körper als medizinische Ware in der frühen Neuzeit befasst. Damals war der Tod im Alltag der Menschen viel präsenter. Heute versuchen wir dieses Thema möglichst aus unserem Leben zu verdrängen. Der Tod macht uns modernen Menschen meist Angst – auch ich kenne diese Angst.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

Es sind folgende Reaktionen auf meine Arbeit, die mir in Erinnerung bleiben: Wie eklig diese vergangenen Praktiken doch waren! Was müssen das für makabere Menschen damals gewesen sein? Allerdings vergisst man hier allzu schnell, dass der menschliche Körper auch heute noch eine wichtige Rolle in der Medizin spielt. Mehr noch: die medizinische Wissenschaft benutzt heute Leichenteile in einem nie dagewesenen Ausmass. In der plastischen Chirurgie wird abgesaugtes Fett in Lippen gespritzt. Im Internet kursieren zudem Rezepte wie „Pizza mit Plazenta“ zwecks Stärkung der Frau im Wochenbett. Für mich stellt sich deshalb die Frage: Sind solche modernen Praktiken denn weniger makaber?

Website: www.janinekopp.ch

Foto: Janine Kopp

Oktober 2017

Oskar Ters

Historiker und Lehrer, Wien

1 Erklären Sie uns das Bild? In welchem Zusammenhang steht es zu Ihrem Beruf?

Das Bild zeigt mich beim Erforschen einer Gruft, die über 300 Jahre lang verschlossen war. Die Gruft wurde geöffnet um sicherzustellen, dass die in den Kirchenbüchern dokumentierten Verstorbenen auch tatsächlich hier begraben sind. Zudem interessierte uns, wie die Särge damals hergestellt wurden.

2 Was bedeutet der Tod für Sie persönlich?

Der Tod ist das Einzige im Leben, das unumgänglich ist. Ich fürchte ihn, auch wenn ich täglich mit ihm konfrontiert bin.

3 Können Sie uns – im Kontext Ihrer Beschäftigung mit dem Tod – ein Erlebnis erzählen, das Sie nie vergessen werden?

In einem verschlossenen Sarg, den wir öffneten, da er zu zerfallen drohte, fanden wir einen mumifizierten Körper. Das ist noch nichts Ungewöhnliches, da wir eine Menge Mumien in dieser Gruft gefunden haben. Was mich allerdings sehr erstaunt hat, war der Fund einer hölzernen Pfeife in der rechten Hand der Mumie. Diese wurde der verstorbenen Person mitgegeben, damit sie um Hilfe rufen konnte, falls man sie aus Versehen lebendig begraben hat. Das Erstaunliche daran ist, dass der Verstorbene über 300 Jahre alt war, und somit bereits im Barock die Angst davor, lebend begraben zu werden, bestand.

Bild: Oskar Ters